Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil : Retour

Page toujours en travauxChapitre 1er :

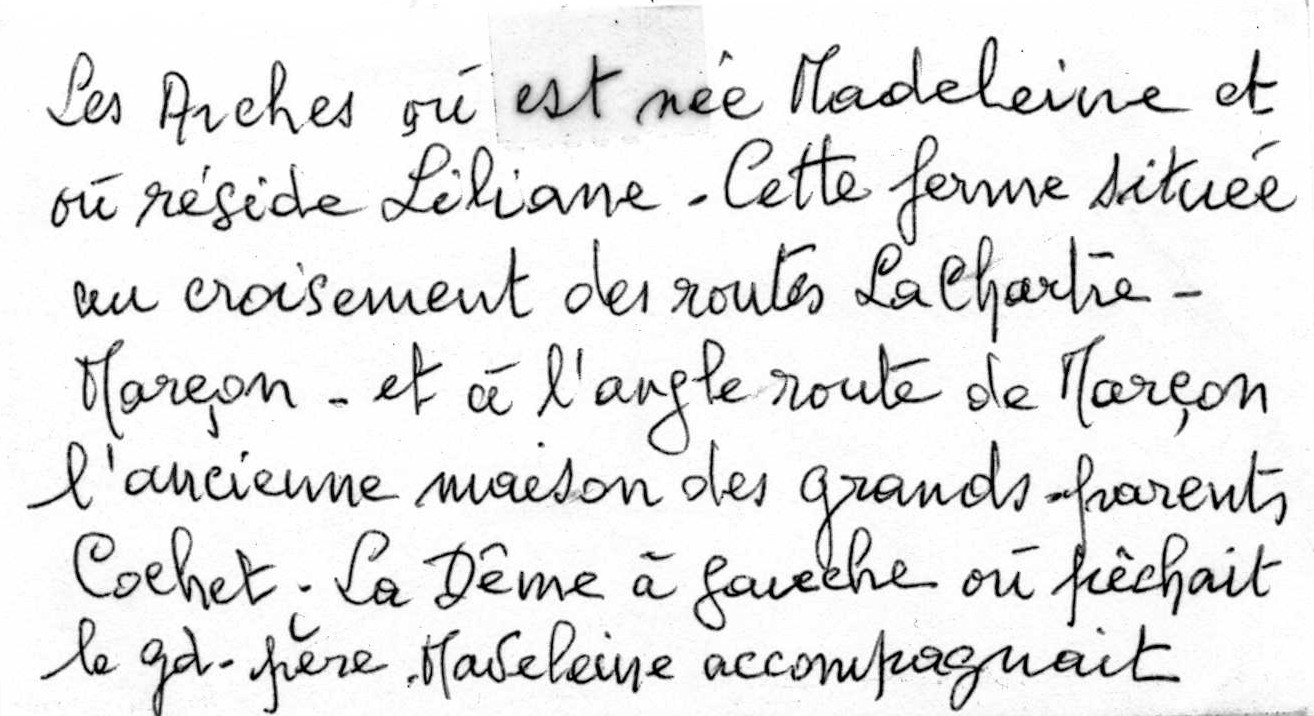

Les Arches (Beaumont-sur-Dême) où Madeleine est née

Commentaires de Fernande concernant les Arches

Turbulences

«Viens voir, Maman, comme ils sont mignons, les petits canards !...»

Assise par terre au milieu de la cour, je tenais dans chacune de mes deux mains un petit canard nouveau-né et, de peur qu’ils ne m’échappent, je les tenais si serrés que lorsque je les posai à terre… ils ne bougeaient plus, ils étaient morts.

J’étais alors une insignifiante petite chose de quatre ans environ, que l’on surnommait tantôt «La Puce», tantôt «Pygmée». Sidérée, je regardais les deux petits innocents sans comprendre que je venais de les tuer. Je crois me rappeler que ma mère qui était pourtant une bonne personne, vint me chercher et me releva avec rudesse en serrant très fort, de ses doigts nerveux, mon bras menu.

Un peu plus tard dans la même année, je fus, toujours à cause de mon jeune âge, l’auteur d’un autre incident tout aussi stupide : nous avions, entre autres, un tout petit chat nommé «Mimosa» et un gros chien de berger qui répondait au nom de «Zéphyr». Pourquoi ai-je eu la malencontreuse idée de dire au chien : «Vas-y, Zéphyr, cours après !»… Le chien, pas méchant pourtant, mais pour obéir, s’élança après la petite bête… Le chaton mourut peu après de ses blessures, son petit corps pantelant arrosé de mes premières larmes.

Ma mère, sans conteste, nous aimait, d’un amour plus ou moins exprimé, silencieux mais présent ; à nous de le ressentir chacun à sa manière, dans les gestes de chaque jour, devinant les mots restés coincés au fond du cœur. Discrète, parlant peu, elle était le modèle même de la femme soumise pour le bien-être de toute la famille, se levant tôt, se couchant tard ; mais, dans son silence intérieur, elle n’était pas heureuse.

Mon père, au contraire, était un homme fier, aimant le dialogue, l’action. C’était un homme du dehors, s’intéressant à tout, se déplaçant souvent pour son métier. Quand il s’adressait à nous, c’était, la plupart du temps, pour nous faire la morale. La liberté, pour lui, se méritait par le devoir, l’honnêteté et le travail. En un mot, il était dur avec lui-même, d’abord, et envers les autres, également. Cependant, quand l’un de nous tombait malade, c’est lui qui, le premier, s’inquiétait et courait chez le docteur ou chez le pharmacien. Il était honnête, certes, mais pas toujours très juste, comme nous le verrons par la suite.

Mon père, donc vigneron, également viticulteur, s’occupait de ses vignes et faisait son vin, c’était sa passion. Il reçut même une médaille d’or à la Foire de Paris. Fils lui-même de paysan vigneron, maniaque sur la propreté de ses caves, cherchant toujours à s’élever au-dessus de sa modeste condition, il comptait parmi ses clients, les personnalités des environs. Il aimait à s’exprimer avec recherche, à participer à des réunions communales ou départementales lors desquelles il lui arrivait de prendre la parole et de donner son avis aux maires des communes environnantes, voire au préfet. Lorsqu’il rentrait à la maison, tout heureux de ses «exploits» oratoires, il lançait cette fameuse petite phrase : «Oui ! J’ai dit hautement devant tous ces Messieurs…», bouffi d’une prétention qui nous faisait tous bien rire !...

Bien qu’il fût viticulteur, je n’ai jamais vu mon père ivre, tout au plus éméché à l’époque de goûter son vin nouveau. En revanche, d’un caractère plutôt vif, je l’ai parfois vu en colère, et même violent, à froid, c’est-à-dire, sans l’aide de la boisson. Ses colères rares, mais célèbres, étaient motivées, la plupart du temps, par le mensonge des uns ou la malhonnêteté des autres. En outre, il avait la fâcheuse tendance à croire qu’il avait toujours raison et il ne faisait donc pas bon le contredire.

Il avait des idées bien arrêtées en matière de politique (il lisait un journal intitulé «l’ami du peuple») et, contrairement à ma mère, il ne fallait pas lui parler de religion, il était tout à fait athée. Malgré tout, même si l’assiduité de notre mère à l’église lui déplaisait, il ne lui interdisait pas de nous faire baptiser et faire notre première communion.

De son côté, ma mère, la pauvre, avait, dès son plus jeune âge, été habituée par ma grand-mère, à assister à la grand-messe et aux vêpres le dimanche et, certains jours de la semaine, à l’angélus et au salut… Quel programme ! Un jour, le curé félicita mon père en ces termes : «vous pouvez être fier de vos enfants, ils connaissent leur catéchisme sur le bout des doigts…». Mon père le rabroua : «eh bien, tant mieux, mais ce n’est certainement pas grâce à moi !»

J’ai donc été élevée un peu comme une plante sauvage, entre, d’un côté, un père dur et violent et de l’autre, une mère douce, mais toujours malade. Nous aurions été dix enfants si mon frère aîné n’était pas mort accidentellement à l’âge de deux ans. Mes frères et sœurs, beaucoup plus âgés que mon frère Henri (qui était le dernier) et moi, nous considéraient avec indifférence et sans douceur, et nous houspillaient assez fréquemment. Lorsque j’avais une dizaine d’années, souventefois, le dimanche, alors qu’ils s’apprêtaient à sortir au bal ou au cinéma (ce qui était bien naturel), on demandait à La Puce quelques menus services, tels ceux de cirer les chaussures ou de repasser les chemises «du dimanche»… Si je rechignais tant soit peu, ils m’énervaient jusqu’à temps que je me fâche. Alors, j’allais bêtement passer ma colère sur les services demandés… Puis, heureux, ils partaient, mais moi, je restais là : j’étais trop petite pour sortir, mais assez grande pour travailler comme un adulte…

Chacun de mes frères possédait une ou plusieurs vignes et, au sortir de l’école, certains dimanches matin, j’étais embauchée, selon la saison, à aider l’un ou l’autre, à ramasser les sarments, à «épionner» les bourgeons inutiles ou encore, à faire la vendange. Mais avant ce temps-là, certains événements méritent d’être contés.

L'épicerie Boutrou et le reste du village de Beaumont

Les harengs de la mère Boutrou

Vers ma cinquième année, ma sœur Irène, qui avait alors vingt-deux ans, fréquentait un jeune homme qui me semblait un peu «ours». Un soir d’hiver, alors que nous attendions sa visite après dîner, ma mère, sans doute excédée d’entendre miauler notre chatte, ouvrit brusquement la porte haute, prit la chatte par la peau du cou et la lança dans la nuit noire… juste sur la figure de mon futur beau-frère qui arrivait… et qui n’a pas apprécié ! Je n’ai plaint que la chatte !

Une fois mariée, ma sœur s’en fut habiter provisoirement au bourg, et comme son mari travaillait dans une ferme tard le soir, elle avait peur la nuit venue. Il fut donc convenu que j’irais habiter avec elle pour lui tenir compagnie. J’avais le cœur gros de quitter ma mère mais, indiscutablement, ce qui fut dit fut fait, comme toujours.

Un soir, ma sœur, qui avait la mauvaise habitude de m’envoyer faire ses courses à la nuit tombée, me demanda d’aller lui acheter quatre harengs saurs pour le souper. Je me rendis donc à l’épicerie Boutrou, payai les harengs et revins chez ma sœur.

«Quoi ! Mais il n y’ en a que trois. Je t’avais dit quatre ; allez ouste ! Retourne !...»

La mère Boutrou : «Si, ma fille, je t’ai bien donné quatre harengs». Cependant, devant mon air penaud de gamine apeurée, elle me remit un nouveau hareng.

Or, dans le petit sentier qui me reconduisait chez ma sœur, je vis, dans le noir, un chat, celui de la mère Boutrou… en train de manger le quatrième hareng saur !…

L’épicerie Boutrou se composait du père, de la mère, et de la mère de cette dernière, madame Rivière. Ils vivaient chichement tous les trois et je sus plus tard que la mère Rivière avait, au cours d’une conversation, expliqué la composition de leur petit-déjeuner. D’une simple et unique sardine fraîche, elle avait dit : «moi, je mange la tête, Louis mange le corps et Germaine mange le petit bout de la queue.»

Ce n’était pas la ruine en effet, et tout le pays en fut informé ; mais était-ce bien la vérité ?

Par la suite, ma sœur, ayant des voisins proches, s’habitua à rester seule ; elle eut des visites et je pus revenir à la maison. J’étais bien contente d’y reprendre ma place, bien que les dialogues et les contacts agréables y fussent pratiquement inexistants entre maman souffrante et silencieuse, mon frère Georges travaillant dur et parlant peu, Henri, le dernier, assez espiègle, et ma sœur Marguerite, dégourdie, opportuniste, la championne du chantage (j’ai payé pour le savoir !). Les autres frères et ma sœur Marcelle avaient déjà quitté la maison pour aller gagner leur vie ailleurs.

À cette époque-là, monsieur Lecomte, un gentil petit bonhomme du bourg, venait chaque matin, acheter quatre sous de lait à ma mère et le dimanche, rituellement, au moment du petit-déjeuner, mon frère Georges lui servait alors un petit verre d’eau-de-vie qu’il aimait beaucoup. Georges souriait dans sa barbe, car le petit père, à chaque fois, faisait mine de ne pas s’apercevoir qu’il devait lui faire signe d’arrêter de lui verser sa ration ; à chaque fois, il se tournait alors vers la fenêtre en disant : «Ah mais ! Quel temps i’ va faire aujourd’hui ?» Puis, il se retournait, regardait son verre, et s’exclamait invariablement : «Oh, mais vous m’en avez mis de trop !» Puis, il ingurgitait le tout sans peine, regrettant sans doute que ce ne soit pas tous les jours dimanche !

De son métier, monsieur Lecomte était sabotier et j’ai bien souvent porté de petits sabots de sa fabrication. Ce n’était pas toujours très confortable, mais il fallait bien faire avec…

À environ six cents mètres de chez nous habitaient monsieur et madame Cabolet, des personnes d’un certain âge qui avaient un âne qu’ils avaient appelé «Boutique» et un chien, «Luron», mais que mes frères surnommaient «Grain de sel», vu qu’il était d’une maigreur effroyable.

Un jour que des nomades de passage s’étaient installés près du petit bois pour y camper quelques jours, une des gitanes se rendit chez les Cabolet afin de leur proposer des napperons de dentelle, des paniers d’osier et des corbeilles de leur fabrication. Elle insista tellement que le père Cabolet, mal luné, ce jour-là, la menaça de lâcher Luron et lança en colère : «Fous-moi le camp d’ici et plus vite que ça !».

La gitane, vexée, en se retournant pour rebrousser chemin, se tapa sur les fesses avec la main en signe d’insulte, ce qui fit dire au bonhomme : «Eh ben, il est frais, le coco, s’il est comme ta gueule !»

De la barbaque !

J’avais environ six ans quand, un jour, ma mère acheta au boucher qui passait chaque semaine, un morceau de bœuf pour faire un pot-au-feu, une viande rouge, sanguinolente et molle. Je regardai cette chose inerte sur la table et m’interrogeai sur sa consistance… Je la touchai timidement, du bout des doigts et, dans ma tête de gamine, je ne comprenais pas très bien ce que je devais en penser, lorsque mon frère Pierre, qui se trouvait à proximité, crut indispensable, devant mon air déconcerté, de me venir en aide : «Ben oui ! Tu vois, dit-il, c’est de la barbaque…, comme toi, comme moi, comme nous tous. On est tous de la barbaque. Si tu te coupes, ça va saigner, comme la barbaque qui est là.» Je ne répondis rien, mais un trouble pénible s’empara de moi ; je me touchai le bras, puis la joue et me rendis compte qu’en effet, nous n’étions rien que de la matière flasque, fragile, périssable, qu’on peut manger, jeter, qui pourrit et je me demandai pourquoi nous n’étions pas faits de quelque chose de plus solide, en fer, en bois, en ciment, enfin quelque chose de dur, de sain.

Malgré moi, après cette déplaisante découverte, je me mis à avoir du dégoût, à me mésestimer, oubliant quasiment que les autres, pourtant, étaient semblables. Je devins tout le contraire d’une égoïste et la vie s’est chargée de m’apprendre à mes dépens que c’était bien dommage pour moi, car pour être heureux dans l’hypocrite et dure société où nous vivons, il est bon de l’être, égoïste, tout au moins un peu.

Je ne dis pas que cet état de fait m’a rendue trop bonne, mais trop désintéressée envers ma propre personne. J’ai été déçue de cette découverte. C’est stupide, mais la cause de cette déconvenue en fut que l’explication de mon frère manquait d’intelligence, de précaution et surtout d’affection.

De retour à la maison, j’étais surtout heureuse de retrouver maman et mon grand-père Cocher, son père, un brave homme, haut de près de deux mètres, sec comme un coup de vent tellement il était maigre, aux yeux très bleus, très francs. À quatre-vingts ans, il jardinait la plupart du temps. Nous avions, à cette époque, un jardin rempli de beaux et bons légumes de toutes sortes et des fleurs superbes, tout ça grâce à lui.

Mais ce que mon grand-père aimait par-dessus tout, c’était la pêche à la ligne de fond. Il allait placer ses lignes, à la tombée du jour, sur les bords de la petite rivière appelée la Dême réputée de tous temps, pour ses truites saumonées et ses longues anguilles. Combien de fois, la gamine que j’étais, en sabots, en blouse et les cheveux en bataille, est allée l’accompagner à la pose de ses lignes !

Un jour, pourtant, cela faillit lui être fatal : alors qu’il s’était penché de tout son long pour poser la ligne sous le pont, la terre, très molle car il avait beaucoup plu, se mit à glisser sous ses mains. Le poids de son corps l’empêchant de remonter à la surface, il allait s’engloutir dans l’eau glacée. J’avais beau le retenir de tous mes forces par une jambe, je n’avais pour m’agripper, de l’autre main, qu’une pierre du pont dangereusement descellée. Il glissait toujours et je me rendis bien vite compte qu’il ne pouvait plus s’en sortir. Épouvantée, je me mis à hurler, à appeler au secours. Par bonheur, le cantonnier du village arrivait à bicyclette. Il se précipita vers nous et sortit mon grand-père de sa triste situation… Au retour, j’avais ma main dans la sienne, ma menotte qu’il serrait très fort. Consciente du danger qu’il avait encouru, j’aimai alors mon grand-père encore davantage. En moi-même, je me jurai de ne jamais plus aller, par taquinerie, piétiner le carré de terrain qu’il venait de bêcher, comme je l’avais trop souvent fait par le passé, avec mon jeune frère, par espièglerie.

Peu à peu, mon grand-père alla moins souvent à la pêche ; moins souvent aussi, le jardin reçut sa visite. Avec ma grand-mère, décédée depuis longtemps déjà (je ne l’ai jamais connue), il avait toujours habité dans la vieille maison où ma mère était née, l’une des plus vieilles maisons de la commune. Comme il était devenu dangereux pour un homme de son âge de continuer à y habiter seul à cause de sa santé qui déclinait, il fut donc décidé qu’il viendrait vivre près de nous. Il était perclus de rhumatismes et pratiquement courbé en deux. Hélas, il n’eut pas la chance de connaître la vieillesse paisible et douce qu’il était en droit d’espérer, à cause d’une sorte de vengeance de la part de mon père qui lui fit subir humiliation et tristesse… Pauvre grand-père !

Ma grand-mère, comme je l’ai déjà expliqué, ne trouvait rien de mieux pour sa fille unique, que de l’envoyer sans cesse à l’église où elle était elle-même chanteuse de cantiques. Elle n’avait aucune autre distraction. Lorsque ma mère, pour changer d’existence, se maria à dix-sept ans à peine, mes futurs grands-parents lui firent construire, pour ses noces, tout près de la leur (seul un carrefour séparait les deux bâtiments), une maison de trois pièces, avec une buanderie, des locaux pour des animaux, une grange, un débarras, ainsi qu’un grand grenier.

Ma mère eut un premier fils qui se noya à l’âge de deux ans alors qu’il était sous la surveillance de ma grand-mère. Mon père ne lui pardonna jamais et ma grand-mère mourut jeune encore, peut-être de chagrin et de remords, et mon père reporta cette faute sur mon grand-père qui, pourtant, n’y était pour rien.

Puis, d’autres enfants naquirent, neuf, dont je suis l’avant-dernière.

À mesure que je grandissais, je pris conscience de beaucoup de choses, en autres, de l’état de santé de ma mère, qui avait une maladie de cœur, une malformation de naissance (elle souffrait d’un rétrécissement de l’aorte). Elle était souvent incapable de vivre de façon normale : il lui arrivait, par les temps de chaleur, d’étouffer littéralement, et ne parvenait que très péniblement à reprendre son souffle ; à d’autres moments, et surtout en hiver, son sang se congestionnait et elle devenait toute bleue. Elle avait toujours, sur sa table de nuit, un petit flacon de médicament sur lequel était inscrit «digitaline». Malgré sa maladie, mon père, qui se mettait en colère plus souvent qu’à son tour, lui disait en se moquant : «On dirait que tu as bu !»… La pauvre !

Mais revenons à mon grand-père. Il vint donc vivre avec nous, mais mon père posa une condition terrible et injuste : grand-père ne mangerait pas avec nous à la table familiale, mais sur une petite bancelle (ainsi appelée une petite table de bois), de celles qu’il fabriquait lui-même dans les soirées d’hiver, où on lui poserait sone assiette ; pas de chaise non plus, mais une autre bancelle plus basse pour s’asseoir, seul dans son coin, comme un chien. Ainsi mon père avait décidé ; ma mère n’eut rien à dire, nous non plus d’ailleurs ; en ce temps-là, le chef de famille avait tous les droits. C’était la continuité de la peine infligée comme punition pour la faute de la grand-mère.

Puis un jour, mon grand-père atteignit ses quatre-vingt sept ans. Lui qui avait toujours lu son journal et s’était toujours rasé lui-même sans lunettes, d’un seul coup s’affaiblit, tomba dans le coma pendant quelques jours et mourut.

J’avais à peine sept ans et je perdais un ami, un confident, un soutien, celui que j’aimais le plus au monde avec maman. Assez bizarrement, je ne me rendis pas bien compte de sa perte : je vis beaucoup de personnes de la famille arriver, je vis mon grand-père sur son lit de mort, on m’obligea même à l’embrasser alors qu’il était déjà froid… Je vis le cortège partir pour le cimetière et pourtant, pourtant… durant les jours qui suivirent, longtemps, longtemps, j’attendis le retour de mon grand-père…

Mais la vie devait continuer sans lui et, dans l’indifférence générale, j’allais à l’école. J’étais une assez bonne élève et la maîtresse, Madame Toublanc, m’aimait bien. Mon chien, Zéphyr, m’accompagnait le matin, revenait me chercher à midi ; l’après-midi, c’était la même chose ; il était un excellent compagnon pour moi. Mais un jour, à la sortie de quatre heures, des garçons qui sortaient de l’école l’aperçurent et lui lancèrent des pierres. À partir de ce moment-là, il ne vint plus me chercher à la grille de l’école : il m’attendait, caché derrière le pont où mon grand-père avait failli se noyer.

De ce pont-là, il me reste aussi un souvenir peu banal : un soir, au retour de l’école, j’eus une soudaine envie de chocolat et, voyant mon père de bonne humeur ; je lui demandai s’il voulait bien me donner des sous pour aller acheter une tablette.

Oh, pas du chocolat de luxe bien sûr, du Meunier à cuire, le premier prix, que je croquerais de bon cœur. Il accepta et me donna un billet de dix francs (une fortune à l’époque). Bien sûr, je lui rendrais la monnaie… Je m’en fus chez la mère Terpereau, épicière à l’entrée du bourg. Elle me donna la tablette, trois pièces dans la main et un billet de cinq francs qu’elle eut la mauvaise idée d’envelopper dans un bout de papier journal.

Le fameux "pont du billet"

Au retour, je m’arrêtai sur le pont et regardai l’eau couler… je rêvais soudain de petits bateaux voguant au fil de l’eau… Prenant mon bout de papier journal, je le pliai en deux, j’en arrachai un coin, puis deux, puis trois, puis le quatrième… je regardai mes petits bouts de papier que je lançai du haut du pont s’éloigner en flottant… Alors, je fis encore un rond au beau milieu de mon bout de journal et jetai l’ultime petit bateau, puis je rêvai encore que je voyageais comme mes petits bateaux…

Mais, au retour, quelle histoire, quand mon père me réclama sa monnaie :

«Tu as ton chocolat, rends-moi mes sous.» je lui tendis le tout, monnaie et papier et m’apprêtai à aller dans un coin déguster mon chocolat quand mon père m’attrapa par le bras et me dit :

«Quoi ! Qu’est-ce que ça veut dire ?» s’exclama-t-il, pas content du tout. Il avait ouvert le bout de journal coupé au quatre coins, déchiré au milieu et retiré le pauvre billet de cinq francs dans le même état… Misère ! J’avais oublié le billet dans le bout de journal ! Il n’avait plus de numéro, il était perdu, inutilisable… Sidérée, je soutins, au début, qu’on devait me l’avoir donné dans cet état et mon père me traîna à l’épicerie pour une explication. En repassant sur le pont, je me souvins que j’avais déchiré le bout de papier pour faire de petits bateaux et je finis par comprendre que c’était moi la fautive. Mais je ne dis rien ; c’est seulement à l’épicerie que j’avouai tout à mon père.

Au retour, bien sûr, je fus punie : la tablette de chocolat me fut retirée. Puis mon père prit une corde et m’attacha au poteau indicateur, au beau milieu du carrefour, où je restai jusqu’au soir. Ma mère qui avait pitié de moi, m’apporta un beau livre plein d’images magnifiques qu’elle avait reçu en prix à l’école, un livre tout doré dont je me rappelle encore le titre «le Capitaine Frappe-d’abord», mais mon père vint me le reprendre. Les gens qui passaient me disaient : «Alors, tu es punie ?» et je répondais : «Mais non, je m’amuse» en cachant mon bras ficelé et en secouant du sable avec ma main libre.

Par la suite, je devins craintive et un peu sauvage. Je me mis à croire que l’existence était faite de pas mal d’injustice et un nouveau fait me donna raison.

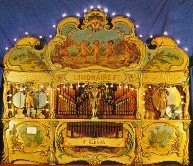

Un dimanche après-midi, alors que la jeunesse du pays s’en donnait à cœur joie en dansant dans un local du bourg au son d’un orgue limonaire, je m’amusais avec les autres gosses du coin à courir entre les danseurs, lorsqu’un garçon cassa un carreau en s’appuyant dessus.

Tous les gosses s’enfuirent en courant, mais moi, pauvre idiote, je restai là sans oser me sauver. Le propriétaire, le père Haran, un vieux grigou maussade près de ses sous, me trouvant sur les lieux du « délit », m’accusa d’en être l’auteur, sans chercher plus loin.

«Je vais le dire à ton père, et tu sais comment il est, ton père!... » C’était lourd de menaces… J’avais beau lui dire que ce n’était pas moi, il lui fallait un fautif ; là-dessus, il me laissa partir. Mais pour moi, c’était devenu une idée fixe : j’avais peur qu’effectivement, il en parle à mon père et pendant plusieurs mois, lorsque j’apercevais le père Haran au loin, je faisais un grand détour pour qu’il ne me voie pas. Puis un jour, j’aperçus mon père qui bavardait joyeusement avec le père Haran. Je puis alors reprendre le chemin le plus court pour aller à l’école et finalement, chacun de son côté oublia l’incident.

La vieille Bettina

ou

Marguerite fait du vélo

Un jour, Marguerite qui était un peu casse-cou, délogea de sous un tas de fouillis, dans un appentis, un vieux vélo de marque Bettina. Couvert de poussière et de toiles d’araignée, il n’avait pas roulé depuis des lustres. Elle n’était, en principe, jamais montée sur un vélo. Tout juste avait-elle fait quelques tours de roues sur les bicyclettes de mes frères, quand ils ne la voyaient pas. Toujours est-il qu’elle se mit en devoir de regonfler les roues du vieux «rossignol» pour lui faire prendre l’air.

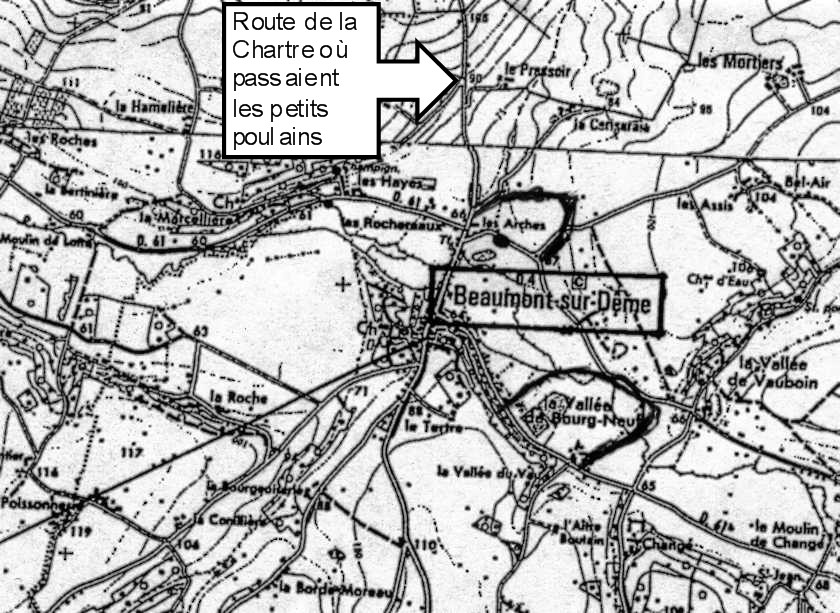

Plan de Beaumont-sur-Dême

Elle me fit signe de la suivre et se dirigea vers la Côte des Assis en montant à pied jusqu’au sommet en tenant le vélo à la main.

Arrivée tout en haut, elle enfourcha le vélo et se mit à descendre en se tenant tout debout, bouche ouverte, les cheveux ébouriffés, rouge comme une pivoine. Elle descendait tellement vite qu’elle prit peur et oublia de freiner. En passant à côté de moi, elle se mit à hurler et au lieu de tourner à droite ou à gauche, elle fonça littéralement dans la haie d’aubépine qui bordait la route et se retrouva pratiquement de l’autre côté, le vélo restant au milieu.

Sans bouger, je la regardai s’extirper péniblement de sa triste situation, les cheveux en bataille, lacérée sur tout le corps, le visage tout égratigné par les grosses épines noires réputées dangereuses et les habits en lambeaux.

Malgré ma peur de subir ses féroces représailles, je fus prise d’un fou rire malvenu, mais impossible à contenir. Elle était tellement en colère qu’elle me sauta dessus et me ficha une volée dont elle avait le secret, sans même songer que je n’y étais pour rien.

Quant au vélo, il retourna dans son coin et n’en ressortit plus jamais.

Quelque temps plus tard, Marguerite eut un vélo neuf. Elle apprit à en faire correctement et cette vilaine histoire ne fut plus qu’un mauvais souvenir.

La Biche

En 1921, année de ma naissance, mes parents avaient acheté une petite pouliche, de quelques mois qu’ils appelèrent la « Biche ». Elle était toute noire avec une belle étoile blanche sur le front. Elle s’avéra très vite très douce et affectueuse ; elle aimait les caresses et la compagnie et, durant toute sa vie, ne fut capable d’aucune méchanceté. Heureusement, elle était tombée dans une famille où on l’aimait beaucoup. Chaque soir, elle avait une épaisse litière bien propre et une excellente nourriture. Elle travaillait, bien sûr, attelée à la charrue pour le labour, ou à la charrette remplie de foin, de paille, de pommes de terre ou autre, suivant la nécessité.

Elle était calme et d’humeur toujours égale. Je me souviens que plusieurs enfants du coin, ainsi que mon jeune frère et moi nous amusions à poser une échelle sur son flanc. Nous montions ainsi sur son échine ; puis, nous poussions l’échelle qui tombait à terre et nous partions pour une petite balade. Au retour, pour redescendre, nous nous laissons glisser le long de sa queue qu’elle avait touffue et superbe. Elle attendait paisiblement et semblait même très heureuse de notre joie. Elle était intelligente et tellement douce !

Quand, au printemps, mon frère Georges retournait notre jardin à l’aide d’une charrue, il attelait la Biche et me demandait de la diriger par la bride pour la faire tourner dans les coins au bout des sillons, pendant qu’il guidait le soc. Un jour, en tournant, la jument posa son gros sabot sur mon minuscule pied de gamine. La brave bête le sentit aussitôt et souleva son sabot avant que je n’aie le moindre mal.

C’est mon frère Georges qui prenait soin de la Biche. Comme je l’ai dit plus haut, il lui donnait une nourriture riche et variée. Elle dormait sur une épaisse litière installée par ses soins. Dans cette heureuse condition, la Biche aurait dû vivre longtemps. Tout le monde, dans le pays, la connaissait. Qui n’avait caressé la Biche, un jour ou l’autre ?

Un jour où elle était au repos dans la prairie près de la maison (c’était une jolie prairie remplie de petites pâquerettes), elle vit passer plusieurs petits poulains qui se dirigeaient vers la ville de La Charte à cinq kilomètres de là.

Elle se mit à hennir et eux à sautiller. Ils semblaient très jeunes et gambadaient gaiement en se dirigeant vers la foire, vers je ne sais quel destin… La Biche se mit à sautiller, elle aussi, mais, en longeant la clôture pour mieux s’approcher d’eux, elle esquissa quelques lourdes et maladroites cabrioles : elle glissa et tomba pour ne plus jamais se relever.

Pendant trois jours et trois nuits, elle demeura sur place pendant que mon père contactait nombre de vétérinaires du canton, même certains du Mans. Ses recherches durèrent trois jours, mais la réponse était toujours la même, définitive et irrémédiable : elle avait l’épaule brisée. Un seul avait suggéré de la faire suspendre pendant un temps très long, mais le résultat n’était pas assuré et il ajouta que de toute façon, ce serait tellement onéreux que ce n’était même pas la peine d’y penser. Toute tentative de soins demeurait donc sans résultat. Il fallait l’abattre.

En attendant l’ultime décision, nous allions, à tour de rôle, lui faire une visite et on pouvait voir un petit ruisseau de larmes couler le long de ses joues.

Au bout de pénible attente de trois jours que je n’oublierai jamais, un boucher vint au matin lui tirer un coup de pistolet dans sa belle étoile blanche. Elle avait onze ans, comme moi.

Toute la famille était triste. Nous pleurions tous, même mon père. Bien sûr, je m’étais éclipsée à l’instant tragique. Ainsi se termina la vie d’une brave jument dont le souvenir m’est toujours présent.

Les choux

La santé de maman influait beaucoup sur mon travail à l’école. J’étais souvent songeuse et inquiète. Il m’arrivait quelquefois, à mon retour à la maison, de la retrouver pratiquement sans connaissance, tombée par terre au milieu de la pièce. J’avais peur pour elle ; mes frères et sœurs étaient partis travailler au-dehors et ne rentraient que tard le soir (et quelquefois, pas du tout) ; il fallait bien que chacun gagne sa vie. Alors, assez souvent, je devais moi-même faire la soupe, car ceux qui, comme mon père, rentraient après avoir travaillé dur dans les champs, devaient pouvoir compter sur un repas convenable et prêt à l’heure.

Je ne m’entendais pas bien du tout avec ma sœur Marguerite, de quatre ans mon aînée. En effet, elle éprouvait souvent le besoin de me commander et basait son autorité sur le chantage : «Si tu ne fais pas ce que je te demande, cette nuit je te pincerai ; et si tu cries, je te pincerai encore plus fort !» Elle savait que ma mère, ayant d’autres soucis, n’intervenait jamais dans ce genre de choses. Je la craignais donc et à partir du jour où elle s’en rendit compte, elle en profita. De cette situation découle l’aventure suivante.

Mes parents, cet hiver-là, avaient planté beaucoup de choux-fleurs et comme ils n’étaient pas riches, nous étions chargées, ma sœur Marguerite et moi, d’en arracher, de les charger sur une petite charrette et d’aller les proposer aux gens du pays. Nous aurions dû, logiquement, nous diriger vers le bourg, c’était là où nous avions le plus de chances de les vendre, mais ma sœur en décida autrement. Nous prîmes le chemin de la Marcellière où ne se trouvaient que quelques maisons et, vers Les Roches, une vallée au creux de laquelle coule la Dême, il avait beaucoup plu dans les derniers temps ; les chemins étaient remplis de boue et d’ornières, la charrette cahotait, les choux tombaient les uns après les autres. «On va les ramasser, les laver un peu à la rivière et on va les vendre quand même, me dit ma sœur. On dira à maman qu’on les a jetés parce qu’ils étaient trop sales. Avec les sous, j’achèterai des bonbons. Tu en auras un peu…». J’en eus un peu, c’est vrai et je dis, comme elle, qu’on avait jeté beaucoup de choux.

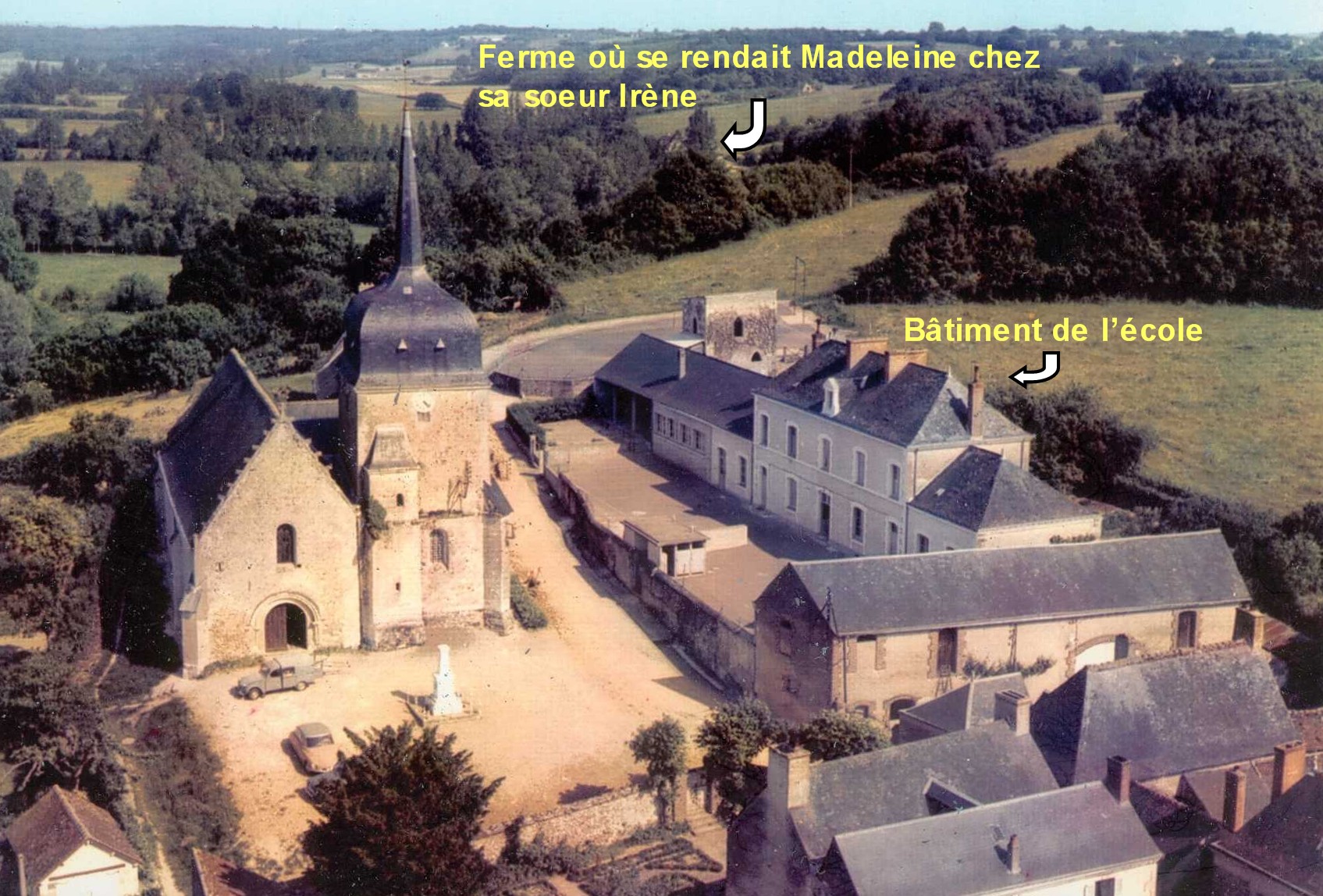

Ma sœur Irène, qui avait maintenant une petite fille de deux ans, Janine, vint nous dire un jour, qu’elle allait déménager. Elle avait trouvé une maison en location dans le haut du bourg, mais un bois la séparait de celui-ci. Elle demanda à nouveau à ma mère de me laisser retourner habiter chez elle. Ainsi, je dus partir à nouveau. D’un côté, j’avais la chance de ne plus subir l’autorité de Marguerite, mais d’autres choses aussi peu agréables m’attendaient.

D’abord, ma sœur prit trois vaches dont on me confia généreusement la garde à chaque retour de l’école. Trois vaches à garder à neuf ans, dans un petit carré de pâture, entouré d’un champ de blé, d’un plant de choux, d’une vigne et d’une route…. Par ailleurs, dans l’enclos où elles étaient entre-temps, il fallait leur donner à boire de grandes quantités d’eau que je tirais à la pompe dans une grande lessiveuse, si lourde lorsqu’elle était pleine qu’Irène et moi la saisissions chacune par une anse. Nous devions ensuite la porter à quelque cinquante mètres de là, afin que les vaches puissent se désaltérer, et cela, deux fois par jour en été. Irène ne se rendait pas bien compte qu’elle me faisait la vie plutôt rude.

Vue du bois qu'il fallait traverser pour aller chez Irène

Quand sa fille qui prenait toujours des biberons, mordait les tétines, il m’arriva plusieurs fois, en hiver, alors que la nuit tombait, d’être envoyée au bourg chercher une nouvelle tétine ; je devais alors longer le bois et je n’étais pas seule car la peur m’accompagnait.

Je n’avais pas le droit d’aller voir ma mère après l’école ou après les vêpres du dimanche. Je me souviens qu’un jour, après les vêpres justement, j’avais été, comme souvent, envoyée garder les vaches. L’une d’elles se mit, en marchant, à brouter un peu de luzerne au bord du champ d’un fermier, devant les yeux de mon «cher» beau-frère qui me regardait partir. Comme il trouvait que je n’allais pas assez vite remettre la vache sur le droit chemin, il vint vers moi et me donna un magistral coup de pied aux fesses. Le curé qui passait par là à ce moment précis, le traita de «sauvage»…

J’avais une hantise la nuit, car ma petite nièce qui dormait dans mon lit, faisait pipi toutes les nuits et le matin, je me réveillai avec ma chemise de nuit trempée des épaules jusqu’au bas des reins, ce qui faisait rire ma sœur.

Le soir, à la veillée, en attendant son mari, elle me racontait des histoires qui me faisaient souvent peur, entre autres celle-ci : alors que, pour une veillée, toute la famille d’un fermier des environs s’était réunie autour de la table pour faire une partie de cartes, le fils du fermier qui venait de faire tomber une carte de son jeu se pencha pour la ramasser. En se baissant, il donna, par hasard, un coup d’œil furtif sous le lit très large et haut sur pieds comme tous les lits de campagne de ce temps-là.

Il y aperçut un homme allongé qui attendait que la maisonnée s’endorme. Il s’agissait d’un de ces chemineaux qui traînaient autrefois dans les campagnes près des fermes, la besace sur le dos, à la recherche d’un abri… Pour ce qui était de l’abri, d’accord ; mais certains se livraient de temps en temps à l’accomplissement de méfaits quand ils jugeaient ne pas avoir été accueillis avec suffisamment de complaisance.

Gardant son sang-froid, le fils du fermier se leva en disant : «Tiens, mais… j’ai oublié de donner l’avoine à la Docile ! Pauvre bête, elle qui a tant trimé aujourd’hui. Il faut que je lui en donne, et tout de suite, car, ma foi, elle l’a bien méritée.» Il partit et revint un peu plus tard avec les gendarmes qui délogèrent le malfaisant de sa cachette.

Une histoire de ce genre me donnait la chair de poule, surtout quand, par là-dessus, une chouette venait chanter au faîte de la cheminée. Si, parfois, au terme de la veillée, je m’assoupissais malgré ma peur car il était tard, on me réveillait en sursaut quand mon beau-frère rentrait pour que j’aille me coucher pour de bon… et je n’avais plus qu’à aller me faire arroser une fois de plus !

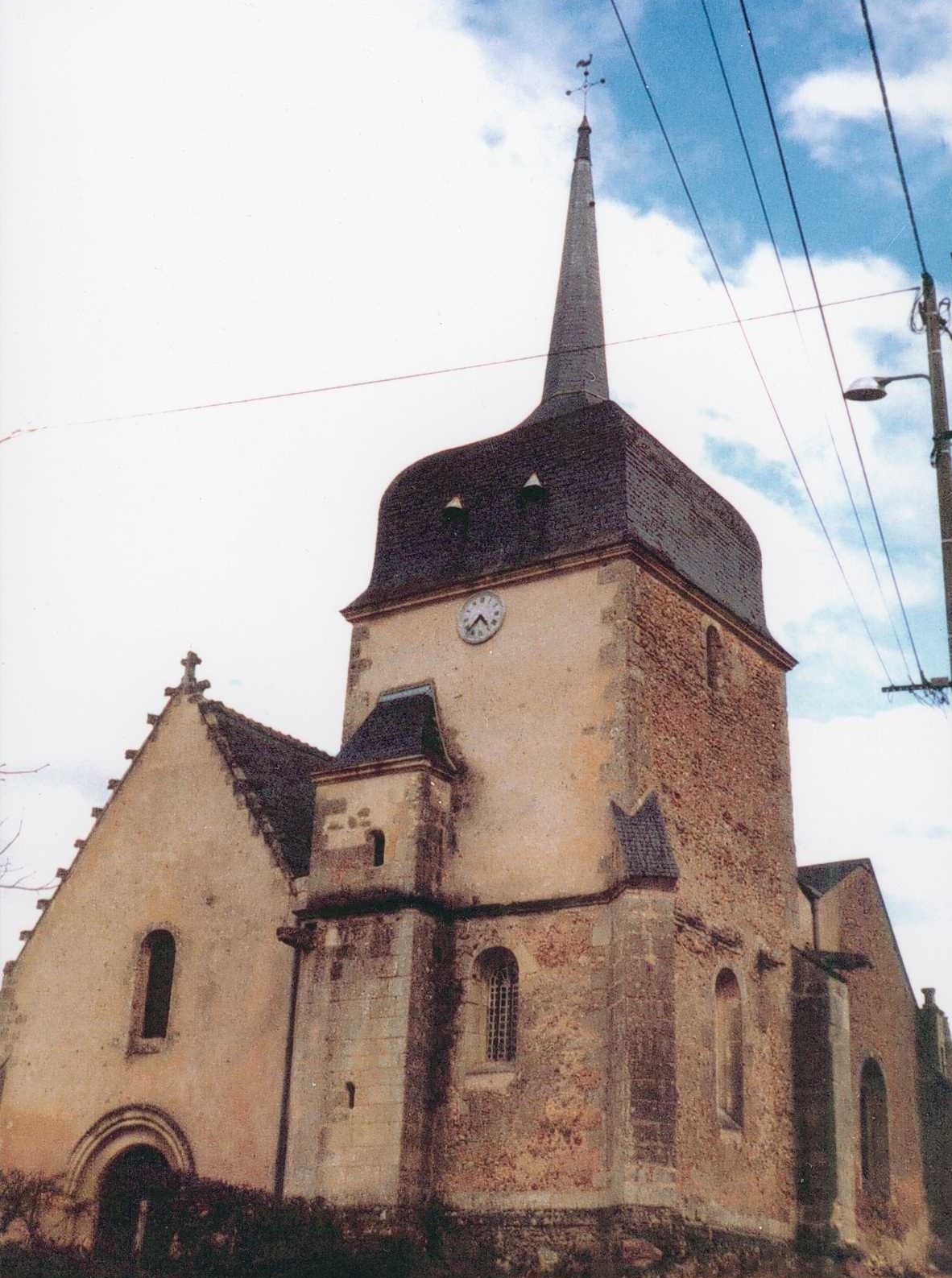

L'église du bénitier de Simone

Simone Hureau et le bénitier

Un jour, un jeudi je crois, jour de congé pour les écoliers à l’époque, alors que j’allais faire une course, je devais traverser la place du monument aux morts, près de l’église.

J’y rencontrai Simone Hureau, une fille du bourg qui avait quatre ans de moins que moi. Je ne sais trop ce qu’elle faisait là, toute seule, mais toujours est-il qu’en m’apercevant, elle me lança un défi : «Toi, tu n’es pas capable d’entrer dans l’église toute seule ; toi, tu n’oserais pas, mais moi, je peux, tu vas voir !...»

Et la voilà partie, mais pas pour longtemps car deux minutes ne s’étaient pas écoulées que j’entendis un grand fracas ! Et ma Simone de sortir à toute vitesse, en boitant, toutefois, toute rouge et mouillée. Elle dévalait le plus vite qu’elle pouvait, le petit raidillon pour rentrer sans doute chez elle. Elle semblait avoir très peur. Je m’approchai de l’entrée de l’église et je vis que le gros bénitier, descellé de son socle, était tombé à terre, l’eau bénite répandue et le carrelage brisé. Trop petite pour atteindre l’eau, Simone était grimpée sur le pied en s’accrochant au rebord, et le tout avait été entraîné par son poids car, bien que très jeune, elle était dotée d’un certain embonpoint.

Une nouvelle fois, donc, je me trouvais à un endroit et à un moment qui ne pouvaient que m’attirer des ennuis ; je pris donc le parti de me rendre chez les parents de Simone et de leur dire la vérité. Je savais que madame Hureau était une personne compréhensive qui aimait beaucoup ses trois enfants. Simone venait de lui dire qu’elle était tombée dans un fossé ; de mon côté, je lui dis la vérité et elle me crut, trop heureuse que sa fille s’en tire à si bon compte. Simone ne fut pas punie et le bénitier resta à terre pendant des mois. De toute façon, le curé devait savoir que son bénitier était dangereux et l’affaire fut classée.

Nous étions alors en 1931, et une catastrophe se produisit chez mes parents. Un soir, à la tombée du jour, ma sœur qui était sortie avec moi, chercher des légumes dans le jardin, aperçut une longue traînée de fumée noire intense qui provenait de derrière le petit bois, en direction de la maison familiale. Elle me dit : «Reste là, garde bien Janine, je vais aller voir.»

Elle ne revint qu’une heure plus tard pour m’annoncer que le feu s’était déclaré à la maison et que ma mère était désemparée devant le désastre. Nous partîmes toutes les trois et quand nous arrivâmes, l’incendie qui avait éclaté au milieu de la maison en avait déjà envahi un tiers et s’étendait rapidement de chaque côté. Le tocsin sonnait, prévenant ainsi les casernes de pompiers de Beaumont et des communes alentour.

J’avais peur car la nuit était tombée. Quand je vis maman si triste, je me mis à pleurer, assise sur un vieux sac humide. À leur arrivée, les gendarmes se mirent à poser des tas de questions. Ils vinrent également me trouver et me demandèrent si j’avais vu quelque chose, ce à quoi je répondis que je n’habitais pas là et que je venais d’arriver. Je me souviens qu’ils m’offrirent du chocolat.

Ma mère, elle, s’expliqua longuement avec eux. Elle leur dit ceci : mon père avait des vignes à plus de vingt-cinq kilomètres de la maison, dans un lieu appelé «Le Clos des Jasnières», une appellation qui était alors et qui est toujours très réputé. Lorsque mon père s’absentait plusieurs jours pour aller y travailler, il s’y rendait à vélo ou, quelquefois, à pied. Il y avait loué une sorte de cabanon qu’il avait sommairement aménagé afin de pouvoir y préparer ses repas et y dormir confortablement.

Or, un soir (cela faisait donc près d’une semaine que mon père était absent), à la tombée du jour, arriva un des chemineaux errants à qui mon père avait la discutable habitude d’offrir l’hospitalité, en acceptant de les héberger sur la paille dans la grange, à la condition qu’ils lui remettent ce qu’ils avaient dans leurs poches, papiers et autres, en particulier leurs allumettes. Il leur prêtait alors des couvertures et allait même parfois jusqu’à leur apporter une soupe chaude en leur souhaitant une bonne nuit.

Mais, ce soir-là, ma mère était seule. Craintive, elle refusa d’héberger le vagabond. Celui-ci devint agressif, mais elle tint bon et le pria de s’en aller. «Vous vous souviendrez de moi, lui dit-il en s’en allant, il pourrait bien vous arriver malheur…»

Quelques temps plus tard, le feu ravageait la maison, ce qui ne veut pas dire que ce fut le chemineau qui en fut l’auteur. Nous ne sûmes jamais ce qui le provoqua, mais, pour l’heure, tout le mobilier sortait par les fenêtres, la literie, les habits étaient jetés à la hâte et je me souviens que les matelas entassés dans la cour avaient été arrosés au passage par un tuyau percé de la pompe à incendie.

Le plus courageux fut le directeur de l’école qui ne ménagea pas ses efforts. Monsieur Toublanc resta sur place toute la nuit pour parer pour contenir le sinistre. Le lendemain, les deux tiers de la maison n’étaient plus qu’une ruine noire et puante ; paille et foins fumèrent durant plusieurs jours encore et nous retrouvâmes les squelettes de pauvres volailles brûlées vives.

Le bourg de Beaumont-sur-Dême vu de loin

Comme je l’ai précisé plus haut, ce triste événement se déroulait en août 1931. Pendant ce temps avait lieu à Paris, l’Exposition Coloniale. Ma sœur Marcelle s’y était rendue et avait tout visité. Le temple d’Angkor était, paraît-il, un enchantement. Hébergée chez nos cousins Touchard, elle était restée près d’une semaine. Mais quel retour pour elle lorsqu’elle vit le désastre ! Dans un bel élan de solidarité, nous fûmes pris en charge par les voisins et par les amis, autant pour l’hébergement que pour la nourriture. Cela dura plusieurs semaines. Heureusement, mon père avait contracté une bonne assurance et, quand la maison redevint habitable, nous nous retrouvâmes enfin tous ensemble.

La maisonnette des Jasnières

Mon père avait donc loué une maisonnette au «Clos des Jasnières» afin de pouvoir rester sur place plusieurs jours de suite quand les travaux pressaient. Il l’avait aménagée d’un lit, d’une table et de quelques chaises, d’un petit bahut, que quelques articles de cuisine, d’assiettes et de couverts.

Il avait aussi placé un petit Mirus près de la cheminée et pouvait ainsi se faire un peu de cuisine.

Un jour, il décida de se faire un ragoût aux haricots. Il y mit de l’oignon, du thym, du persil et aussi du laurier ; mais, fidèle à sa manie de toujours tout faire «en grand», il ne lésina pas sur la quantité : au lieu d’un simple feuille, il y mit toute une branche !...

Le laurier a, paraît-il, la propriété de provoquer et d’entretenir le sommeil. Ma mère ne le voyant pas rentrer le jour prévu de son retour, envoya un de mes frères afin de savoir s’il ne lui était rien arrivé de grave. Mon frère le trouva profondément endormi. Quand il parvint enfin à le réveiller, mon père, souffrant d’un mal de tête pas possible, ne se rappelait même plus le moment où il s’était couché… Peut-être aussi un petit coup de rouge bien tassé avait-il participé, avec la branche de laurier, à prolonger son sommeil. De toute façon, ce n’était pas grave, mais juste drôle et assez énigmatique.

Une amie véritable, Fernande (Visitez la page consacrée à Fernande)

À l’école, je m’étais liée d’amitié avec Fernande Posson, la fille du boulanger. Elle avait un frère beaucoup plus âgé qu’elle, alors qu’elle-même était à peu près de mon âge.

Ses parents étaient très aisés ; aussi portait-elle de beaux habits, en semaine comme le dimanche, ainsi que des chaussures. Tout naturellement, elle me recherchait, pour jouer, pour parler, et, souvent, elle m’invitait à lui rendre visite chez elle, ce qui ne m’était pas souvent possible. À l’école, nous étions très souvent ensemble ; elle aimait la musique et apprenait le violon.

Habillée d’un sarrau, chaussée de sabots et portant mes livres et mes cahiers dans un sac de toile en guise de cartable, je tranchais si je me comparais à elle. Fernande, en robe et en chaussures, contrastait évidemment et j’en ressentais un certain malaise. Pour sa part, Fernande, avec sa gentillesse toute naturelle, ne semblait pas faire la différence.

Or, un jour, une idée me vint soudain : je voulus, moi aussi, aller à l’école en chaussures. Je mis donc, un matin, dans mon sac, avec mes livres et mes cahiers, la seule paire de chaussures que j’avais et que je ne mettais habituellement que le dimanche pour aller à la messe. En chemin, derrière le pont (le fameux pont du billet), je les échangeai contre mes sabots que je cachai dans l’herbe pour, au retour, faire l’opération inverse et… ni vu, ni connu à la maison.

Cela dura jusqu’au jour où mes parents eurent vent du subterfuge. Je sus plus tard qu’une vieille fille acariâtre et bavarde qui travaillait dans la ferme à l’entrée du bourg, avait lâché en me voyant passer : «Mazette ! A l’est ben coquette, la Madeleine, à c’t’ heure, la v’là qui va à l’école en souliers !» Ma mère ou ma sœur, je ne sais plus, fouilla dans mon sac à un certain retour de l’école, ôta les «souliers» et me pria d’arrêter mon manège.

Puis, les semaines et les mois passèrent. Le père de Fernande était devenu un excellent animateur de fêtes. Il organisait des bals, des assemblées. Une foire aux vins, en 1934, connut un succès monstre ; deux communes voisines, Marçon et Épeigné, s’associèrent à Beaumont pour préparer l’événement et participer aux festivités qui durèrent trois jours. Un concours fut organisé sous forme de radio-crochet.

Je composai, en l’honneur de notre village sur l’air de «Tant qu’il y aura des étoiles», une chanson qui fut édité en un nombre appréciable d’exemplaires. Fernande et moi, chantâmes toutes les deux et nous obtînmes le troisième prix.

Cependant, l’épreuve du certificat d’études approchait, ce qui signifiait pour moi la fin de l’école. Monsieur Posson, tout comme sa fille, m’aimait bien. Un jour, il vint voir mes parents ; à la suite de cette visite, il m’engagea à travailler chez lui à raison d’une demi-journée par semaine, pour tenir une sorte de comptabilité : il s’agissait de calculer les quintaux de blé en farine que lui livraient les fermiers et qui étaient transformés en autant de kilos de pain. Souvent, Fernande agrémentait mon travail d’un petit morceau de violon.

Cela dura un peu plus d’un an, trop peu, hélas ! En effet, il y avait du nouveau : ma sœur Irène, une fois de plus, allait déménager ; elle quittait sa maison d’au-dessus du bourg pour aller prendre la suite dans la grande ferme que tenait la mère de son mari. Cette dernière, âgée et fatiguée, allait se retirer.

De Beaumont à Saint-Vincent où allait habiter ma sœur Irène, il y avait une distance d’environ quarante kilomètres. Il fut convenu que Marguerite, Lucien, Louis-Charles et moi conduirions les trois vaches, à pied et de nuit, pour ne pas perturber la circulation. Une seule vache fut tenue en laisse avec une corde, les deux autres suivaient. Je me vois encore, une torche à la main, courir sur la voie ferrée, pour ramener les deux indisciplinées qui n’en faisaient qu’à leur tête. Je me rappelle aussi notre arrivée à la ferme de la Mauvière. Harassées, fourbus après tant de haltes et de kilomètres, nous espérions obtenir rafraîchissements et collations, comme nous étions en droit de l’espérer. Au lieu de cela, l’une des filles de la maison, Laetitia, qui faisait le grand nettoyage, nous refoula dehors sous prétexte que nous allions «tout salir».

Trois jours plus tard, je revins à la maison, Marguerite ayant décidé de rester avec Irène qui avait bien besoin d’aide.

Je me retrouvai donc avec mon père, ma mère, mon frère Georges et enfin, Henri plus jeune que moi de quatre ans. J’avais aussi un bon copain, Loulou, un chien fidèle qui ne voyait que par moi. De race indéfinie, il était grand, fauve et noir. Ses oreilles étaient pratiquement droites et je pense qu’il tenait du berger allemand. De toute façon, moi, je trouvais qu’il était très beau. Je n’étais pas souvent gaie à cette époque-là, et, souvent, quand j’en avais assez des «autres», je partais m’isoler dans mon coin avec mon chien pour réfléchir et m’imaginer un monde plus agréable que celui dans lequel je me trouvais.

Le problème insoluble de la maladie de cœur de ma mère (en ce temps-là, on n’opérait pas comme maintenant) provoquait chez moi ces états d’âme empreints de morosité que je n’aurais pas connus si je l’avais sue en meilleure santé. Enfin, j’étais près d’elle et c’était pour moi un soulagement d’être là, sur place, au cas où…

Un jour, mon frère Georges nous annonça qu’il avait l’intention de se marier prochainement. Les parents de Denise, ma future belle-sœur, habitaient à six kilomètres de là, en pleine campagne, dans une grande ferme qu’ils exploitaient en famille. Il y avait sept vaches, dont deux aveugles, des poules, des lapins et deux chevaux. La mère de Denise posa une condition : elle était d’accord pour que sa fille se marie, mais elle exigea que j’aille la remplacer !

C’est ainsi que je retrouvai aux «Blinières», avec pour occupation, sept vaches (dont deux aveugles, j’insiste). Je me souviens qu’en hiver, par grand froid, je devais leur préparer à toutes, une mixture faite de betteraves hachées, de son et d’eau. J’en avais le bout des doigts crevassé et saignant ; j’en souffrais beaucoup, mais se plaindre n’aurait strictement servi à rien.

Je n’ai jamais aimé cette femme. Elle ne riait jamais. Je savais qu’elle avait perdu sa fille aînée lors de son accouchement. Je comprenais son malheur, mais je n’y étais pour rien. J’ai vécu chez elle deux longues et pénibles années. Je dormais dans une espèce d’alcôve sans feu. J’y ai pleuré bien des fois.

Lorsque le dimanche, j’éprouvais le désir légitime d’aller passer quelques heures chez ma mère, elle me disait cyniquement : «c’est ça, va donc téter ta goutte, mais reviens tôt pour t’occuper des bêtes !» Joyeux dimanche, en effet !

Un dimanche, toutefois, ma mère m’apprit une bonne nouvelle et, en me l’annonçant, elle avait un air si heureux que je sus sans conteste que ce ne pouvait être qu’une bonne nouvelle, assurément !

Elle avait eu la visite d’une dame de Ruillé, petit village à environ quinze kilomètres de là, qui cherchait une jeune personne pour l’employer comme «demoiselle de compagnie». Quelqu’un lui avait donné notre nom et notre adresse (j’ai toujours supposé, sans jamais l’avoir vraiment su, que ce ne pouvait être que le père de Fernande, monsieur Posson, le brave homme !).

Madame Sadorge (c’était son nom) avait donc fixé une date, en accord avec ma mère, pour une prochaine rencontre avec moi. Son mari, maire du pays et minotier, allait prendre sa retraite et laisser la direction du moulin à son gendre. Monsieur et madame Sadorge habiteraient désormais à Tours, dans une jolie villa, rue Jean Goujon, face au parc Mirabeau.

C’est ainsi que je fus amenée à affronter ma marâtre de patronne pour lui annoncer que j’allais la quitter. Je lui dis donc que ma mère m’avait trouvé une place en ville. Elle eut un rictus amer en me disant : «Mais qu’est-ce que tu crois, ma pauvre fille ! En ville, il n’y a pas que des roses !»

J’avais craint cet entretien, mais cela se passa assez bien. Elle en prit son parti, je lui échappais et cette fois, pour moi, j’entrevoyais une forme de bonheur.

Ce fut le bonheur en effet. Tout à mes yeux semblait merveilleux. Madame Sadorge et son mari étaient charmants, la ville magnifique ; j’avais une grande chambre pour moi toute seule avec un cabinet de toilette et le travail était pratiquement inexistant en comparaison de ce que j’avais enduré précédemment.

Tours, septembre 1938

Comme je l’ai expliqué plus haut, monsieur Sadorge, depuis pas mal d’années, déjà dirigeait une minoterie dans un petit bourg nommé Ruillé, au bord du Loir, entre Château-du-Loir et Vendôme. Cette année-là, il prenait sa retraite et c’était sa fille et son gendre qui allaient prendre la suite et monsieur et madame Sadorge avaient acheté une villa à Tours.

Madame Sadorge était donc une femme charmante. Malheureusement, j’appris qu’elle venait d’être opérée à Villejuif pour la troisième fois d’un cancer du sein, et le mal, malgré des soins intensifs, prenait des proportions catastrophiques. Elle souffrait beaucoup.

D’emblée, nous eûmes d’excellentes relations. En comparaison avec ce que j’avais vécu jusque là, la nouvelle vie dans laquelle j’entrais me faisait espérer en des jours meilleurs. J’avais pour mission d’accompagner la dame partout, lors de ses sorties et réceptions.

Je fus vraiment la demoiselle de compagnie de madame Sadorge : je la suivais dans tous ses déplacements, l’aidait dans sa toilette, j’agrémentais son salon de bouquets de fleurs de ma confection qu’elle trouvait superbes. Malgré son terrible mal, elle était drôle et conservait en permanence un agréable sourire, mais elle n’était pas pour autant dupe quant à l’issue de sa maladie. Elle conduisait avec aisance sa traction avant Citroën d’une seule main le plus souvent, et pourtant, son pauvre bras gauche, tout rouge et boursouflé, faisait quarante-six centimètres de tour, du coude au poignet.

Son mari était un homme très calme, voire effacé. Il aimait être seul, se promener dans la ville, lire ses journaux, écouter la radio. Très affecté par l’état de santé de son épouse, il ne pouvait rien faire pour elle, à part lui prodiguer des paroles et des gestes affectueux que l’un et l’autre savaient hélas vains dans le combat contre la maladie. Le médecin attitré de madame Sadorge venait l’ausculter deux fois par semaine.

L’hiver passa, de réceptions avec bridge en visites à ses amies, de promenades en concerts, en expositions, j’accompagnais partout madame Sadorge, même à la fameuse pâtisserie Bolak, rue Royale (peut-être n’existe-t-elle plus maintenant ; Tours a dû changer, comme beaucoup d’endroits, hélas).

Madame Sadorge me prit réellement en affection. Elle m’apprit à devenir soigneuse, réfléchie, ordonnée, expéditive et j’avais sa confiance. Je crus en un monde meilleur ; j’étais traitée comme une personne et non plus comme une pauvre chose tout juste bonne à boucher les trous en rendant des services de ci, de là ; j’en oubliais l’hostilité précédemment vécue.

Quelque six ou huit mois plus tard, alors que nous étions venus au moulin de Ruillé pour passer le week-end, j’aperçus, par la fenêtre de la salle de la chaufferie où je remettais du charbon, la silhouette d’une personne qui attendait à la porte. Je reconnus mon père, abattu, malheureux, qui venait m’annoncer une bien triste nouvelle concernant Noël, mon petit neveu, le fils de Marguerite âgé de quatre ans à qui j’avais, quelques jours auparavant, offert un petit cadeau : une tasse déjeuner et sa soucoupe (depuis, il ne voulait plus boire et manger que dans la tasse et la soucoupe de Tante Madeleine).

Le pauvre petit trésor tout blond, tout bouclé, venait d’être repêché d’un bassin où il s’était penché pour tendre aux canards, un peu de pain de la tartine que sa mère lui avait donnée en l’envoyant rejoindre son père qui bêchait au jardin. Il était tombé dans une eau glacée, car il faisait encore très froid en ce mois de mars ; quelques instants plus tard, sa mère était sortie de la maison et l’avait trouvé inerte au bord du bassin. Le temps d’appeler un médecin, il eut un seul tressaillement, puis plus rien, il était mort.

Les funérailles de ce pauvre petit furent très pénibles, ma sœur hurlait dans l’église et, au cimetière, voulait se jeter dans la fosse où disparaissait son pauvre enfant.

À compter de ce triste jour, elle demeura prostrée, réunissant tous les jouets et autres objets de son fils, passant tout son temps à pleurer sur ces pauvres souvenirs… Elle ne mangeait plus, maigrit, tomba malade et ne fit rien pour remonter le courant. Ne parvenant plus à surmonter son immense chagrin, elle souhaitait la mort qui la réunirait à son cher enfant. Après un an de bronchites successives et de rhumes volontairement mal soignés, elle mourut d’une phtisie galopante ; son pauvre visage, tourmenté depuis ce grand malheur, s’éclaira alors d’un sourire paisible à l’instant même où elle quitta le monde.

J’étais très remuée par tous ces événements et, près d’un mois plus tard, c’est moi qui tombai malade. Cela commença dans la rue, un jour où je faisais les courses au marché de Tours. Soudain, je vis double et un violent mal de tête se mit à me tenailler. Madame Sadorge me dit qu’en rentrant, j’irais me reposer deux heures, que ce ne devait être que de la fatigue. «Mieux vaut se reposer deux heures qu’être malade deux jours» dit-elle, mais elle était loin du compte, car nous étions encore en mars et je ne vis la lumière du jour qu’au mois d’août.

Heureusement pour moi, grâce aux visites du docteur qui venait deux fois par semaine rendre ausculter notre grande malade, j’eus la chance de bénéficier des soins appropriés à mon état de santé. Madame Sadorge refusa que je sois hospitalisée, bien que la maladie dont j’étais atteinte fût diagnostiquée comme étant la fièvre typhoïde. Mon cas était d’autant plus grave que je n’avais pas été vaccinée, on ne le faisait pas à l’époque.

Pendant une semaine, j’eus une température de plus de quarante degrés et six dixièmes tous les soirs. On m’a raconté que je délirais et perdais connaissance. À ma mère qui était venue me voir, je demandai quand on allait allumer le chauffage, alors que le radiateur auprès de mon lit était brûlant au point de ne pas pouvoir y poser la main.

Au bout de trois semaines environ, j’allai mieux, mais je fis une sérieuse rechute par ma propre faute : je m’étais levée plusieurs soirs de suite pour aller boire au lavabo une bonne quantité d’eau, alors que cela m’était formellement déconseillé.

Après la grippe intestinale qui s’ensuivit, je fis une jaunisse. J’eus les poignets et le cou d’un jaune affreux. Je perdis tous mes cheveux, qui ne repoussèrent que quelque six mois plus tard. En mai, madame Sadorge m’emmena en convalescence chez mes parents. J’étais d’une faiblesse extrême et ne pouvais supporter la lumière du jour. Maman m’installa un lit dans la pénombre au fond de la chambre et ce n’est qu’en août que je pus supporter de nouveau la luminosité du dehors.

Puis, en septembre, madame Sadorge vint me rechercher et la vie reprit à Tours, comme avant ; enfin, pas tout à fait, car sa maladie avait progressé. La malheureuse souffrait de plus en plus. Minnie, une cousine à elle, était venue l’aider pendant mon absence. Il fut convenu entre elles que Minnie resterait près d’elle, ce qui arrangeait bien Minnie car celle-ci, à ce que je crus comprendre, était pauvre et seule.

Le moral de madame Sadorge qui, jusque là, avait été formidable, commença à dangereusement décliner. On disait chez sa fille que ses jours étaient comptés. Les week-ends à Ruillé se prolongeaient et nous finîmes par y rester. Sa fille la voulait auprès d’elle. On n’avait plus vraiment besoin de moi, mais madame Sadorge tint à me garder pour lui tenir compagnie, pour lui faire la lecture (qu’elle écoutait, allongée dans son lit, les yeux au plafond), jouer à des jeux de société, bref, pour l’empêcher de penser à son mal qui l’étouffait comme une araignée géante.

L’hiver fut dur et triste. Il neigeait souvent et un matin, alors que je traversai la cour, un énorme sanglier passa en trombe en me frôlant presque. Cela fut tellement rapide que le sanglier était déjà bien loin quand la peur me saisit.

Il ne fut plus question pour madame Sadorge de quitter sa chambre. Il vient une infirmière pour s’occuper d’elle car elle avait besoin de beaucoup de soins. Elle était de plus en plus souvent sous tranquillisants car ses souffrances devenaient insupportables. Quelques semaines encore et l’on m’apprit, un après-midi, qu’elle venait de s’éteindre. Elle avait 59 ans. Elle était ma seconde amie et je venais de la perdre.

Je fus désemparée… qu’allait-on faire de moi ? Finie la vie en ville, la belle villa, les promenades en voiture, le thé à la pâtisserie Bolak, les visites chez les dames Sandillot et Trémouille, les amies de ma patronne où j’étais reçue, avec elle, comme une invitée.

D’abord, on me garda au moulin, et vu le peu de travail que j’avais à y faire, j’envisageai sérieusement de chercher autre chose. Or, un jour, on m’apprit avec des ménagements, que, si je le voulais, je pourrais travailler pour un boulanger client du moulin qui cherchait une personne comme vendeuse. J’acceptai la proposition sans plus réfléchir et me retrouvai la semaine suivante à la Chartre, petite ville tout à côté de là.

Ma foi, je tombai assez bien, ma nouvelle patronne était gaie et souriante, le patron plutôt morose, mais toujours à son fournil ; je n’avais pas affaire à lui. Il y avait aussi le fils de la maison, Gilbert, âgé de seize ans et la fille de onze ans, Odette. La présumée petite vendeuse se transforma vite en «personne tous travaux», mais peu importait, je n’étais pas malheureuse et, le dimanche, j’allais me promener avec eux en voiture. C’était presque la vie de famille. Je pouvais rendre visite à mes parents, même le soir après le travail car la maison familiale n’était distante que de quatre kilomètres.

Nous étions donc au printemps 1940 et en guerre depuis près d’un an. Il régnait un calme bizarre… On disait que c’était une «drôle de guerre»… mes frères étaient mobilisés, mais on ne savait même pas où ils se trouvaient. On parlait de l’envahissement de la France par les Allemands, et certains, ceux qui avaient de l’argent, faisaient des provisions monstres. Pour ma part, j’achetai trente savonnettes Monsavon, mais rien d’autre, hélas.

On parlait aussi d’exode et, déjà, on pouvait voir des Belges et des gens du Nord arriver en «vacances», des vacances qui allaient durer pour certains plus de quatre mois…

Finalement, la situation se durcit et des avions allemands bombardèrent les voies ferrées et les gares importantes des environs. Nous fûmes obligés d’aller dormir dans des caves sur des bottes de paille car le dernier bombardement en date avait secoué les maisons si fort que les habitants avaient pris peur. Nous nous retrouvâmes, pour notre part, à dix-huit dans le même souterrain.

Puis, les jours suivants, on vit passer un interminable défilé de pauvres gens en exode qui allaient ils ne savaient trop où…

Après quelques jours, les bombardements se raréfièrent et nous pûmes revenir dormir dans nos lits, mais… bientôt les Allemands arrivèrent sur leurs chars, survolés par leurs avions frappés de sinistres croix gammées. Les chars se rangèrent avec une discipline impeccable tout autour de la place et les soldats en descendirent, sans arrogance, mais indifférents à nos regards inquiets. Machinalement, les gens réunis sur la place les regardaient sans mot dire, calmes, tristes et résignés. Chacun pensait que, maintenant qu’ils étaient là, il fallait bien désormais vivre avec nos ennemis, mais les regards étaient comme éteints.

Entre-temps, j’appris que trois de mes frères avaient été faits prisonniers et se trouvaient à présent quelque part en Allemagne.

On nous imposa le camouflage des lumières ; les ampoules devaient être teintes en bleu. Il fallait aussi ne pas s’attarder le soir dans les rues et éviter tout rassemblement. Il s’établit une ambiance lourde et monotone difficile à vivre. Nous nous sentions épiés, surveillés, mal à l’aise, mais peu à peu, l’atmosphère se détendit et nous nous aperçûmes que nous exagérions indubitablement nos peurs car les soldats qui étaient là n’avaient en aucune façon choisi d’y être. C’étaient des soldats et avant tout des hommes ; leur comportement était strict, mais poli.

Quelques semaines plus tard, un soldat allemand qui était entré chez le coiffeur de la place se mit à pleurer en attendant son tour. Il avait aperçu une petite fille de quatre ans. Il fit comprendre qu’il avait, lui aussi, une petite fille de quatre ans et qu’il espérait bientôt la revoir.

La vie n’était pas désagréable chez les Prioux à la Chartre, mais assez monotone, et ce fut avec un certain plaisir qu’un après-midi, je vis ma sœur Marcelle, alors en vacances chez mes parents pour quelques jours, venir me faire une proposition : ma sœur travaillait depuis longtemps déjà au service d’une Américaine, madame Eva Duez, qui habitait à Paris, au 242, rue de Rivoli et possédait, à Versailles, d’une part, une belle villa blanche, rue Jacques Lemercier, et d’autre part, une autre villa tout aussi belle, mais d’un style différent où habitait une dame âgée qui recevait très souvent ses deux filles jumelles et ses trois petits-enfants.

Voici une anecdote : veuve ou divorcée, cette dame Duez avait une sœur, madame Bedeau, qui habitait une suite à l’hôtel Ritz, place Vendôme. Elle était mariée à un riche industriel qui possédait un château à Candé, en Touraine, où s’était marié l’ex-roi d’Angleterre Édouard VIII avec la très belle Wallis Simpson. Ma sœur qui était troisième femme de chambre (sur un total de neuf), s’occupait uniquement des toilettes de madame Duez et avait assisté de loin à la cérémonie.

Au cours d’un séjour à la villa de Versailles, ma sœur vint à parler avec la maman des trois enfants. Cette dernière lui apprit que la jeune personne qui était à son service pour s’occuper des trois enfants, venait de la quitter pour se marier. On cherchait donc quelqu’un pour la remplacer. Ma sœur pensant que cela pourrait m’intéresser, lui dit qu’elle m’en parlerait.

Ayant envie de «m’expatrier» un peu, si je peux m’exprimer ainsi, j’acceptai sur le champ et, un mois plus tard, je me retrouvai rue Galilée, près de l’Étoile, où habitaient la tante et la mère des trois enfants, à savoir Hélène, trois ans, Dominique, deux ans, et Marie-Claude, 9 mois. La mère des enfants, madame Sauvalle, et sa sœur jumelle, madame Dufresne, étaient toutes deux mariées à des pilotes. Nous étions en 1940 et leurs époux étaient tous deux portés disparus depuis un certain temps. La grand-maman, une dame très digne, hébergerait tout son petit monde pour un temps, pendant les beaux jours, chez elle à Versailles. Ensuite, elles rentreraient à Paris avec les enfants et moi, rue Galilée, près de l’Étoile.

Je devais donc m’occuper des trois enfants, de jour comme de nuit. Je dormais dans leur chambre pour assurer tant leur complète tranquillité que la sérénité des deux femmes. Je m’occupais aussi du bain des enfants, avec l’aide de leur mère, mais les repas, les promenades et les distractions étaient à ma seule charge. Par ailleurs, je me rendais régulièrement au studio Guichot, à Montmartre, où je prenais des cours de piano. Mon professeur, José Lucchesi, était un compositeur de musique brésilien qui nous avait été présenté, à ma sœur et à moi, lors d’un concert de musique classique, à la salle Pleyel. Par la suite, il m’avait entendu chanter au cours d’une réception et avait trouvé ma voix très juste.

Il m’avait proposé de me donner des cours de piano et j’avais «mordu à l’hameçon». Je prélevais donc sur mes gages tout ce que je pouvais pour travailler toujours davantage et avais obtenu la permission d’avoir deux heures de libres, trois fois par semaine pour mes leçons de piano.

Souvent, le soir, la tante et la mère des enfants sortaient pour ne rentrer que tard dans la nuit ou le lendemain. J’appris incidemment qu’elles avaient une mission à remplir, mais je ne sus jamais de quoi il s’agissait. Cela devait sans doute être sérieux et dangereux, et devait garder tout son mystère. L’époque n’était ni clémente, ni joyeuse et il fallait rester prudent.

La vie était triste à Paris ; on voyait défiler les soldats allemands, l’air rigide et supérieur. Pourtant, leur musique militaire était belle, mais cela faisait mal au cœur de les voir ainsi défiler fièrement sur les Champs-Élysées.

Ce qui m’était pénible, c’était la survenue des alertes en pleine nuit : les sirènes se mettaient à hurler, la DCA allait tirer ; il fallait alors s’apprêter à descendre dans les caves. Je réveillais les pauvres gosses, les habillais en vitesse et descendais aux abris avec eux par les voies les plus rapides. Nous dormions d’habitude au premier étage et nous n’y remontions que lorsque les sirènes nous prévenaient que tout danger était écarté. À chaque fois, un peu plus tard, je recevais un coup de fil de leur mère pour savoir si tout s’était bien passé. Mais d’où ? Mystère !....

Paris devint une ville triste, les Allemands étaient partout. Ils avaient envahi les grands hôtels, les hôtels Georges V, Prince de Galles, Lutétia, Royal Monceau, Ritz, de Crillon et tant d’autres, les grands restaurants, tels Prunier à l’Étoile, la Tour d’Argent, le Fouquet’s, le restaurant du Palais Royal pour ne citer qu’eux, les boîtes chics comme le Lapin Agile, les Caves Monseigneur, le Lido, etc.

Les rues étaient devenues très sombres, les lumières pratiquement inexistantes. La défense passive avait imposé la teinte en bleu des ampoules qui nous projetaient une obscurité presque totale. On ne voyait plus de voitures françaises ou si peu… alors fleurirent les «vélos-taxis». Ces voiturettes pour deux personnes, attachées à l’arrière des vélos, sillonnaient Paris dans tous les sens et avaient même comme passagers des officiers allemands !

En 1941

Ce système de vélos-taxis procédait du fameux système D de l’époque, débrouillardise bien française, mais il fallait que le «chauffeur à pédales» soit de nature solide pour pouvoir trimballer ses clients ainsi. Un certain nombre d’hommes purent de cette façon gagner un peu d’argent en attendant des jours meilleurs.

Un jour, mon professeur joua du Chopin. Certains morceaux étaient tristes, mais tellement beaux, tellement bien joués !... Quel chemin à parcourir pour en arriver là ! J’en étais loin ! Je ne disposais que d’une méthode belge et de petits exercices (de Gzerny, de Saint-Saëns et Renaldo Hann) qui me permettaient de commencer à jouer de petites valses… et je faisais des gammes et encore des gammes, et des assouplissements pour les doigts. J’avais commencé timidement, mais je prenais rapidement de l’assurance et j’attendais déjà avec impatience le jour où, moi aussi, je pourrais jouer du Chopin.

J’aurais aimé louer un piano, mais je ne pouvais pas disposer d’une chambre de bonne puisque j’habitais dans l’appartement avec les enfants. Il n’en fut donc pas question.

Après un hiver assez rigoureux revint la belle saison et madame Sauvalle décida donc de retourner à Versailles faire un séjour chez la grand-maman.

Pour les enfants, c’était une grande joie : en effet, dans un coin du parc était installé un grand bac à sable où ils pouvaient s’amuser sous une surveillance partagée, ce qui me soulageait un peu.

Je passai un beau printemps à Versailles, mon travail me plaisait, j’adorais les trois enfants et exerçais sur eux, sans le vouloir, une influence bénéfique. Par la suite, madame Dufresne, la sœur jumelle de madame Sauvalle, ma patronne, prendrait cette dernière, comme convenu, dans son appartement à Paris. En attendant, j’étais vingt-quatre heures su vingt-quatre auprès des enfants.

Pendant plusieurs mois, ma distraction favorite, durant mes moments de liberté, était d’aller au Château de Versailles visiter les parcs et les jardins. C’est au cours d’une de ces ballades que je fis la rencontre d’un garçon qui me parut sympathique et bien physiquement. Nous prîmes l’habitude de visiter ensemble cet endroit merveilleux.

Je déchantai pourtant quand, quelque temps plus tard, il me fit une proposition équivoque et pressante ; la surprise me fit réagir vivement par la négative, jugeant la question pour le moins hâtive et maladroite. Sans doute vexé par ma réaction, il ajouta bêtement : «Mais pourtant, lorsqu’on achète une paire de chaussures, il est bien normal de vouloir l’essayer.»

Immédiatement, avant que je n’aie eu le temps de réfléchir, il reçut ma main sur la figure et, du même coup, je balançai par terre le magnifique poudrier qu’il m’avait offert quelques jours auparavant.Plus tard, j’appris que Bernard, le jeune homme en question, avait été pris par le travail obligatoire en Allemagne et y était décédé. Comment ? Pourquoi ? Mystère…

Même une fois à Versailles, madame Sauvalle accepta que je continue à me rendre à Paris pour suivre mes cours de piano. En effet, la gare SNCF n’était qu’à quinze minutes de Saint-Lazare. Comme je lui donnais, par ailleurs, entière satisfaction, elle comprenait que c’était, pour moi, une vraie détente en ces temps de guerre. Les cours étaient forcément chers pour moi, mais tant pis, je ne sortais jamais, c’était mon seul dérivatif.

Fin d’automne, retour à Paris, après quatre mois de tranquillité dans le grand parc…

Deux ans s’écoulèrent. J’eus de loin en loin des nouvelles de mes frères, prisonniers en Allemagne : Pierre et Lucien travaillaient dans une ferme, tandis que Georges se trouvait dans une sucrerie. Ils reconnaissaient ne pas y être malheureux. Ma sœur Marcelle qui, on ne sait pourquoi, était devenue scientiste, croyait bon de leur envoyer des livres de la Science Chrétienne, une sorte de religion (à mon avis, plutôt une secte) dont le siège se trouve à Boston, aux États-Unis. Par l’intermédiaire de sa patronne, une américaine, elle avait été amenée à assister aux séances qui se tenaient dans une salle du côté du Trocadéro.

Puis, en 1942, je songeai à quitter ma place pour une autre moins prenante car j’y assumais une responsabilité vraiment trop lourde avec la charge des trois enfants. À vingt-et-un ans, j’avais envie d’être un peu plus autonome. Je voulais travailler dans un bureau. Pour cela, je devais prendre des cours. Je ne pouvais habiter chez ma sœur Marcelle qui n’occupait qu’un petit appartement avec son mari. Elle était très souvent absente puisqu’elle suivait sa patronne américaine dans tous ses déplacements, tantôt dans le sud de la France, à Monaco, à Cannes, soit à Londres, et, le plus souvent, chez sa sœur, au Château de Candé, près de Tours.

Quelque temps plus tard, je fis, grâce à ma sœur, la connaissance de la femme d’un ingénieur en chef du Métro. Elle était alsacienne de naissance, grande et blonde, très à l’aise dans sa peau. Madame Douzon habitait Saint-Mandé, entre Nation et Vincennes. Elle me fit une proposition : comme elle recevait beaucoup, elle se dit disposer à me céder une chambre de bonne en échange de mon aide et de ma présence en cuisine, chez elle, ainsi que chez l’une de ses amies, alsacienne comme elle, de la rue Pierre Charron. Pour ce qui était du travail, j’aimais faire la cuisine, préparer les plats et le service à la table n’avait rien de désagréable. Alors, pourquoi pas ? Sans plus tarder, je m’installai dans la chambre de bonne, louai un piano ; un Desnoyer.

Évidemment, il n’avait rien de comparable à un Pleyel, à un Errard, ni au beau piano à queue blanc de la belle villa de Versailles de madame Duez, mais qu’importe. Ma seule obligation consistait à le faire accorder tous les trois mois. Je me mis à travailler beaucoup plus intensivement. À tous mes moments perdus, j’allais m’exercer, et plus je m’exerçais, plus j’aimais ce que je faisais.

Malheureusement, j’avais dû dire adieu aux enfants ; ils étaient adorables. Je n’allais pas oublier de sitôt les deux années passées avec eux. Je repensai déjà à tout ce que j’avais partagé avec eux. L’aînée, la petite Hélène, jolie frimousse et boucles d’or, était adorable et je m’étais beaucoup attachée à elle. Un jour de juin, alors que je leur donnai leur déjeuner, je leur avais dit : «Vous êtes des enfants très gentils tous les trois et je vous aime beaucoup. Plus tard, quand vous serez grands et que vous n’aurez plus besoin de moi, je penserai encore beaucoup à vous.» Ce à quoi Hélène me répondit : «Mais, Madeleine, nous ne serons jamais grands, pour que vous restiez toujours avec nous…»

Une dame, professeur de chant habitait tout près ; elle m’entendit, un jour, chanter la «Tristesse de Chopin» et m’assura que ma voix était plutôt agréable. Elle me proposa de la travailler avec elle. C’est ainsi que je sus que j’étais soprano moyen.

Mais, dans l’intervalle, les événements avaient continué à prendre vilaine tournure : il fallait souvent descendre aux abris, les vivres manquaient faute de ravitaillement, il fallait faire des queues interminables. Par-dessus le marché, j’appris, quelques mois plus tard, que mon frère Charles qui habitait Villiers, près de Vendôme, était tout seul avec ses trois enfants, Jacques, sept ans, Gérard, six ans et Sylvette, trois ans : sa femme venait de le quitter.

Je ne voulais pas condamner ma belle-sœur que j’aimais beaucoup, mais, en même temps, j’avais pitié de mon frère et de ses enfants. En apprenant la nouvelle, je me sentis obligée de lui venir en aide. Je mis madame Douzon au courant de cette situation et m’en fus chez mon frère. J’espérais pouvoir arranger les choses : en effet, je connaissais bien Jeanne, ma belle-sœur que j’avais toujours trouvée très sympathique. Elle allait revenir, ses enfants avaient besoin d’elle… J’allais aller la voir, chez sa sœur jumelle, à quelques kilomètres de là…

Toujours pendant la guerre

Mais, en arrivant sur place, changement de situation : Jeanne voulait divorcer et aller vivre chez sa sœur et son beau-frère : elle n’oubliait pas pour autant ses enfants. Inconsciemment, elle pensait que mon frère allait s’en débrouiller et, puisque j’étais venue à son secours, j’allais donc pouvoir rester pour l’aider. Tout cela me rendait triste, je me sentais comme piégée… Je restai… un an !

Dès mon arrivée chez mon frère, je louai un piano à Vendôme. Je trouvai à faire, chaque jour, quelques heures de ménage et de repassage, au château tout proche où mon frère, lui-même, était employé. Cela me permettait de régler la location du piano et mes leçons que j’allais, une fois par semaine, prendre à Vendôme, à sept kilomètres de là, chez une Italienne, mademoiselle Buni.

À cette époque, j’appris que mon professeur de Paris, le compositeur José Lucchesi avait été interné par les Allemands au Val de Grâce parce qu’il était brésilien.

Au bout d’un an, mon frère Charles rencontra, par petite annonce, une femme seule qui voulait bien faire l’expérience de venir habiter chez lui, ce qui me permettait de repartir.

Je me rappelle une anecdote assez cocasse : comme je l’ai déjà dit, je n’avais que sept kilomètres à parcourir à bicyclette pour me rendre à Vendôme. Un jour, en revenant de mon cours de piano sur mon vieux vélo qui roulait mal, j’aperçus, de loin, en pleine ligne droite, un soldat allemand sur le bord de la route.

En arrivant à sa hauteur, j’arborai hypocritement mon plus beau sourire et lui dis bonjour aimablement… mais ce fut en pure perte. Il me pria poliment de descendre de mon vélo et ausculta consciencieusement la bécane. Résultat : il m’infligea 1 franc d’amende pour cause de freins défectueux, 1 franc pour absence de sonnette, 1 franc pour les pneus sur le point de rendre l’âme, 1 franc pour défaut de plaque d’identité et encore 1 franc pour la dynamo qui ne marchait plus depuis des lustres…

Je dus donc payer séance tenante, ce jour-là, la somme de cinq francs à ce «frisé» sans pitié qui, après coup, avait le sourire, mais moi, je faisais une drôle de «bouille» ! Cinq francs en 1942 ! Une fortune ! Tout ça pour un vieux vélo que mon frère tenait de son boulanger qui l’avait remisé dans son grenier car il ne servait plus depuis longtemps… Et moi qui faisais des heures de ménage pour payer mes cours ! Il est bien vrai que quand on est pauvre, il se trouve toujours quelqu’un pour vous accabler ! C’est, pour moi, l’occasion d’ouvrir une parenthèse dans ce récit :

Impressions